『ゼロから始めるステイン講座 Ⅵ』

透明だけど透明感がない?

モノリシックセラミックスについての考察 ④

そろそろ臨床話が聞きたいんじゃい!

……もうしばしご辛抱下さいませ。

前回は加法混色と減法混色の差について、

模式図や動画を用いて解説しました。

とはいえ、実際の臨床とどの様に直結するのか、

まだピンと来ないと思います。

およそ次回あたりで

全容が見えてくると思いますが……。

もう少し色彩学の話が続きます。

今回は「補色」についての簡単な説明と、

「環境光の吸収と反射」について解説します。

●補色とは何か

簡単に言えば、相反する真逆の色です。

例えるなら「赤の反対は青」といった具合で、

各々の色に対応した正反対の色があるのです。

色彩学においてこれを「補色」と呼んでいます。

じゃあピンクの反対は?緑の反対は?

これに関しては「補色対比表」を

ご覧頂いた方が話は早いと思います。

なんだかカラフルな表ですね。

よく見ると、隣の色に移るごとに

グラデーションがかっていることが分かります。

この円を描くように並んだ色の、

その対極側にある色が「補色」なのです。

ちょうど赤の反対側に青がありますので、

赤の補色は青になります。

逆に言えば、青の補色が赤とも言えます。

ところで先程から赤だの黄だの言っていますが、

そもそも赤って何なのでしょう。

もっと分かりやすく言うと、

なぜ赤いものは

赤く見えているのでしょうか。

うーん?

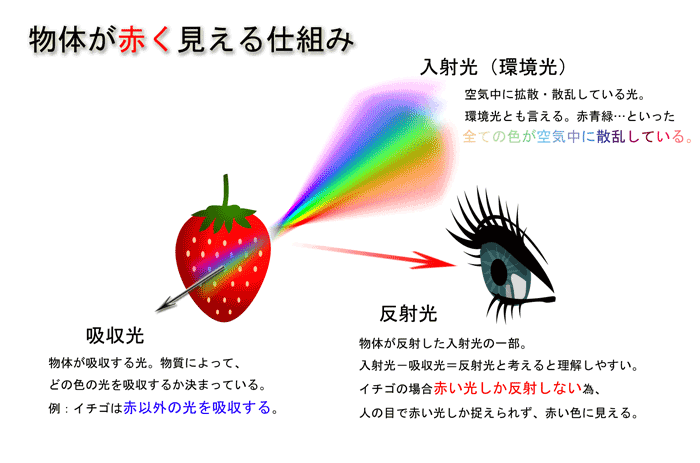

●「赤以外の光を吸収する特性の物質」が

赤く見える

結論から言って、

赤く見える物体は、青や緑といった

その他全ての色の光を吸収し、

赤い光のみを反射する働きがあるのです。

模式図にまとめるとこんな感じです。

人間の目は、物体から反射した光、

つまり反射光を捉えることで

物体を視認しています。

イチゴは、赤色の光しか反射しません。

バナナは、黄色の光しか反射しません。

それ以外の全ての色の光は

物体に吸収されてしまいます。

つまり物質によって、反射できる光の色が

あらかじめ決まっているのです。

●環境光には全ての色が内包されている

ん?… ちょっとおかしいぞ?

緑や青の光を吸収するとか言うけど

そんなカラフルな光、

日常生活で見たことないよ?

……なるほど、確かにそのように思えますが。

実は目に見えなくても、

環境光に全ての色が内包されています。

環境光とは、例えば屋外なら太陽光、

室内なら蛍光灯の光と思ってください。

要は環境光=空間を満たしている光のことです。

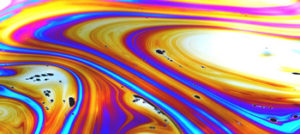

しかし全ての色が内包されているなら

部屋中が虹色な空間になりそうなものですが、

そうはなっていませんよね。

何故なのでしょう。

ここで思い出してほしいのが、

前回説明した「加法混色」です。

なるほど!

環境光には

あらゆる色光が混ざり合っているが故、

白色(無彩色)と化しているのです。

ちなみに「プリズム」を介することで

環境光に内包された全ての色は

分解され、

初めて視認できる様になります。

[wikipediaより抜粋]

七色で大変綺麗ですね。

●まとめ

環境光はあらゆる物体へ入射しますので、

入射光とも呼べます。

まとめると、

環境光(入射光)は

全ての色を内包している故に

無彩色光ですが、

イチゴは赤い色の光以外を吸収するので

赤い光しか反射せず、

反射光が赤くなるので、

人間の目には赤く見える。

ということになります。

以上です。

次回は

「ゼロから始めるステイン講座Ⅶ」

透明だけど透明感が無い?

モノリシックセラミックスについての考察⑤

へ続きます。

いよいよ臨床的な内容になってきますので、

乞うご期待。

【過去の関連ブログへのリンク】

~気になるステインの選び方~

~内部ステインと

外部ステインのコンセプト~

透明だけど透明感がない?

モノリシックセラミックスについての考察 ①

透明だけど透明感がない?

モノリシックセラミックスについての考察 ②

ライター 髙瀬 直